溶接ビード除去・開先加工・バリ取り・仕上げ どんな研磨材をご使用ですか?

「削れればいい」 そう思っていませんか?

研磨材の種類を見直すことで、普段の作業をより早く、より扱いやすく改善できるかもしれません。

今回は研削作業における研磨材の選定のポイントをご紹介します。

研磨材の選び方

用途と特性を把握する

用途と特性を把握する

研磨工程は大きく5つの用途に分類できます。

| 用途 | 作業内容 | 研磨材に求められる特性 |

|---|---|---|

| ビード除去 |

溶接箇所に発生したビードを除去し平坦化する。 |

研磨力、凹凸に負けない耐久性 |

| 開先加工 |

溶接部分の強度や品質を確保するため金属のフチを適切な形状に削る。 |

研削力、表面の均一性 |

| バリ取り |

溶断、切断、プレス加工後に発生したバリを除去する。 |

被研磨物への馴染み、扱いやすさ |

| 目消し |

前工程で発生した金属表面の目を細かくする。 |

安定した仕上がり、寿命 |

| 仕上げ |

金属表面の面粗度を目標の値に整える。(塗装前仕上げ・美観など。) |

安定した仕上がり、寿命 |

番手(粒度)を決める

番手(粒度)を決める

用途に適した番手を確認します。

|

用途 |

番手(粒度) |

|||

|---|---|---|---|---|

| #36・#40 | #60 | #80 | #120 | |

|

粗削り 細仕上げ |

ビード除去(研磨量 多) | ビード除去(研磨量 中) | ビード除去(研磨量 少) | |

| 開先加工 | 開先加工 | |||

| ビード除去(研磨量 多) | バリ取り | バリ取り | ||

| 目消し | 目消し | |||

| 仕上げ | 仕上げ | |||

実際に使用される製品や粒度、ワークよって異なる場合があります。

研磨材の種類を決める

研磨材の種類を決める

同じ番手でも、研磨材の種類が変わると作業性や仕上がり品質が変化します。

ご自身の目的に合った研磨材を選択しましょう。

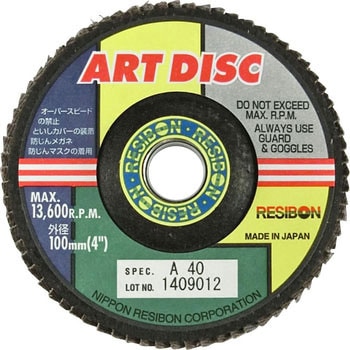

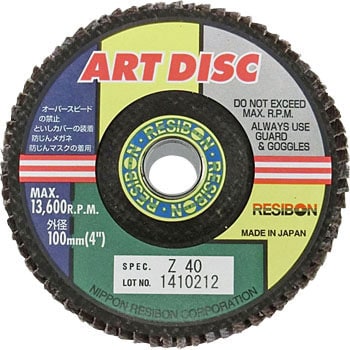

| 研磨材の種類 |

初心者でも安心

研磨布ディスク |

初心者でも安心

ディスクペーパー |

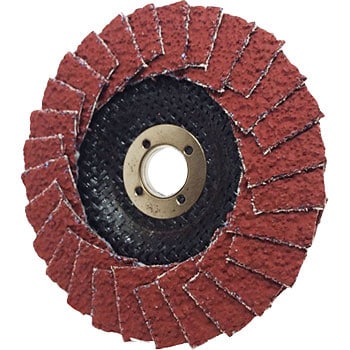

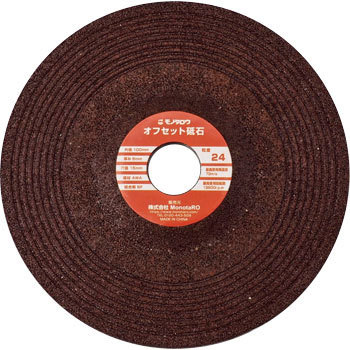

オフセット砥石 |

|---|---|---|---|

| 主な特長 |

バランス重視 砥石ディスクよりも素早く仕上がり、ディスクペーパーよりも長持ち。 |

スピード重視 研磨布が直接被研磨物に作用するので作業スピードが速い。 |

寿命重視 自生作用により最も長持ちし、側面を使った彫り込み作業も可能。 |

| おすすめ作業 |

研削から仕上げまで多用な作業。 特に、表面に深キズを入れたくない作業。 |

研磨箇所の凹凸が小さい。 砥石の角を使用した研削作業。 |

研磨箇所の凹凸が大きい。 砥石の角を使用した研削作業。 |

TOPICS砥粒の違いについて

| セラミック系 | ジルコニア系 | アルミナ系 | |

|---|---|---|---|

| 砥粒寿命 | ◎ | ○ | △ |

| 砥粒の研削力 | ◎ | ○ | △ |

| 表面の仕上がり | 粗目※2 | 粗目※2 | 細か目※2 |

| 特長 | 強靭で微細結晶構造が特徴。故に砥粒寿命が長く、衝熱にも強いため、優れた切れ味と耐久性を発揮します。 | アルミナ系砥粒と比べて、耐久性や切れ味に優れる傾向にあります。 | ジルコニア系砥粒と比べて耐久性や切れ味が劣りますが、より表面の仕上げ精度が求められる用途に向いています。 |

上記は、一般的な砥粒の違いを端的に示したものであり、実際は細かい特徴に基づいて構成されています。

詳しくはこちらを参照ください。

2:上記は、砥粒による違いを示したものであり、実際に使用される研磨材の種類や番手などによって異なります。

お悩み別! 研磨材の見直し案

よくある研磨材のお悩みをピックアップし、それぞれにあった解決法をご紹介!

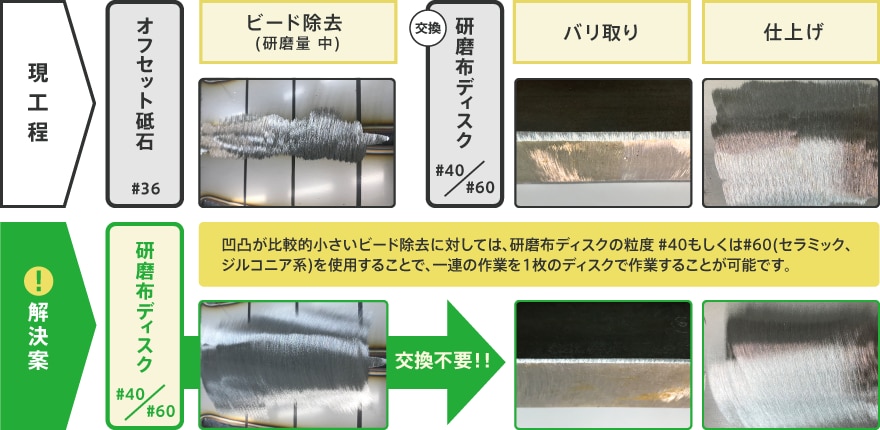

研磨材の使い分けが面倒、複数用途を1枚で仕上げたい!

研磨材の使い分けが面倒、複数用途を1枚で仕上げたい!

?お悩みオフセット砥石、研磨布ディスクをビード除去、バリ取り・仕上げ作業で使い分けているが、研磨材の交換が面倒だ。

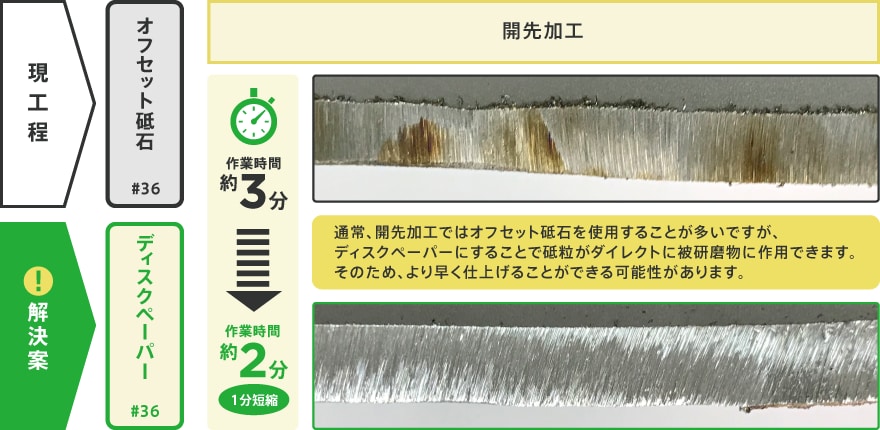

大量の開先加工...コストはそのまま早く仕上げたい!

大量の開先加工...コストはそのまま早く仕上げたい!

?お悩み開先加工はグラインダー研磨の中でも削る量が多い作業の1つ。なので、早く楽に削りたいが研磨材のコストを上げたくない。

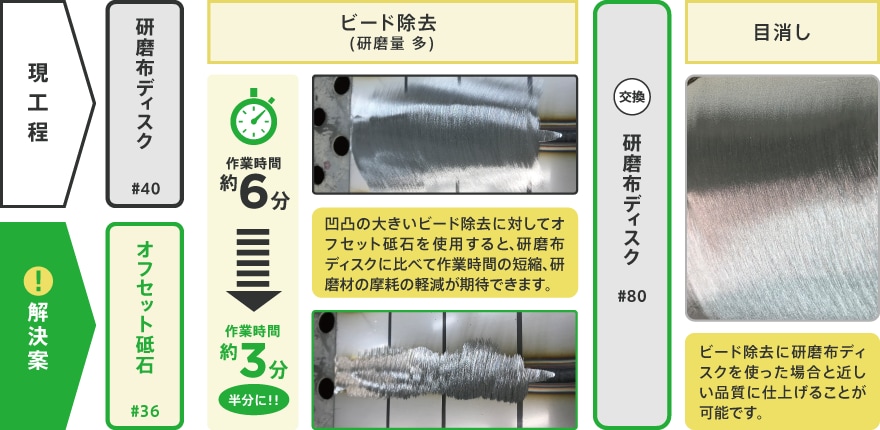

粗削りから仕上げまで、素早く仕上げたい!

粗削りから仕上げまで、素早く仕上げたい!

?お悩みビード除去に時間がかかる、研磨材が目詰まりしてしまいすぐ使えなくなる。

より美観や高い品質レベルが求められる場合はこの限りではないことにご留意ください。