測定工具の基礎講座

測定工具にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。

本連載では、各測定工具の使い方や寸法の読み取り方に関して、実際の写真や図を通してご紹介していきます。

7-1 直角の基準<イケール、マス、Vブロック、スコヤ>

定盤は水平面の基準であることを第4章で紹介しましたので、ここではその他の基準器を紹介します。

平面の他に、直角、直線、長さ、高さの基準があるので、この章でこれらを順次紹介します。

まず最初に「直角基準」になるものを紹介します。これらの直角基準は、定盤の上での測定・検査の補助的な道具=治具としての機能もありますが、同時にボール盤やフライス加工の時の治具としても機能させることもできます。

(1)イケールの特徴

イケールはフランス語で、直角のことです。写真1のように、鋳鉄製のL字型のブックエンドのような形をしており、文字通り定盤の上に置けば縦の面が直角となります。

写真1 イケール

イケールは重量があり、幅も広いので、垂直面に加工物を押し当てて、加工物を測定したり、ケガキ作業を行います。イケールの両側も2面と直角になっているので、これを利用すると、ケガキ作業の効率が上がります。

イケールはフランス語で、直角のことです。写真1のように、鋳鉄製のL字型のブックエンドのような形をしており、文字通り定盤の上に置けば縦の面が直角となります。

写真2 イケール(溝付き)

写真3 いろいろなアングルプレート

(2)イケールを使ったけがき作業

写真4はイケールを背にして直角に立てた板にケガキを行っているものです。このようにイケールを背にすると板を垂直に保つことができます。 イケールの角とけがきをする板の角を合わせてイケールに板を固定(固定するためのクランプ類は別の章で解説します)します。 写真5のように、定盤に平行なケガキを終えたのち、そのままイケール毎90°倒してケガキ作業を続行すれば、直行したケガキを一回の工程で完了することができます。 このように定盤の平面とイケールをうまく使うと、ケガキ作業も早くできます。ただし、イケールより大きな板では固定方法がないので90°倒すことは不可能です。

写真4 イケールの背にケガキ作業

写真5 イケール毎90°倒してけがく

(3)イケールを機械加工の直角治具とする

小型のイケールは卓上ボール盤のテーブルに固定し、板の横穴加工にも用います。この加工はボール盤用バイスを使ってもできますが、バイスに比べ板が2倍以上大きい場合はイケールを使った方が安全で確実です。この様子を写真6に示します。

写真6 イケールを使った板端面の穴加工

(1)マスの特徴

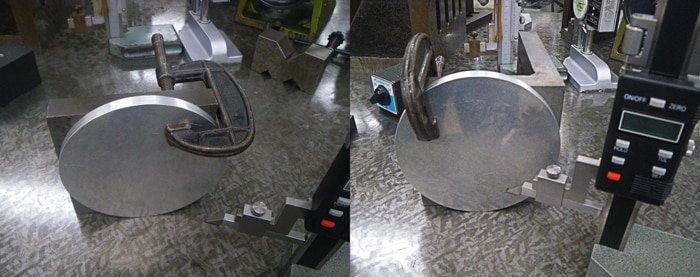

マスは日本語の「升」からきています。外見が升のように見えるからでしょう。しかし日本の升とは異なり底に当たる部分がありません。写真7を見てください。 鋳鉄製のこの升は、直方体(正6面体)で、上部に2本直行したV溝(45°)があり、取手のようなバーが突き出ています。すべての面は直角になっており、どの面を使っても直角精度を保証しています。

写真7 マス

マスはイケールと同じような使われ方をしますが、マスは全ての面がキサゲ仕上げになっており、精度・信頼度が高いことが大きな特徴です。しかし、作るのに手間がかかるのでどうしても高価になってしまいます。

(2)マスの使い方

マスのV溝に円筒形の加工物を置くと、丸棒の端面に正確なケガキ線を逸ることができます。

突き出た棒はV溝には、丸棒などを固定するクランプを装着する(写真8)ことができます。このクランプで丸棒をしっかり固定すれば、90°倒す(写真9)ことができ、丸棒端面に直行したケガキ線を入れることができます。

写真8 丸棒を固定

写真9 90°に倒す

マスはボール盤作業など機械加工の直角基準として使えそうですが、加工ミスによって高価なマスに穴をあけるようなことになるので、こうした作業は機械仕上げのイケールに任せて、マスは精度検査や精密組立、けがき作業に用いることをお勧めします。

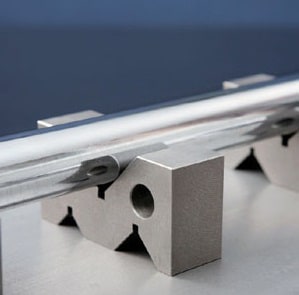

(1)Vブロックとは

Vブロックは「ます」の小型版のように見えますが、2個一組として使うところに特徴があります。

ますと同じように、6面は全て直角ですが、ますが正方形であるのに対し、Vブロックは全ての面が長方形と待っており、一番広い面に、上下平行に大小異なる3本のVがあります。写真10のように、正面から見ると「M」の字に見えます。高精度のVブロックの中にはV溝は一か所のみというのもありますが基本的な使い方は同じです。

写真10 Vブロック

Vブロックは全て鋳鉄製で、安価な機械仕上げと、高級な「キサゲ仕上げ」があり、キサゲ仕上げは最も精度の高いA級と、普段使いのB級があります。

(2)Vブロックは同じもの2個で機能する

このV溝はなかなか優れものです。2個対のVブロックは大きなものの高さをかさ上げするスペーサーとしても機能します。

ちょっと変わった使い方として写真11を見てください。Vブロック2個の上に丸棒を載せれば丸棒は定盤の基準面に平行です。 この性質を利用して、丸棒の木口(端面)の中心を求めたい時など、Vブロックの上に丸棒を置き、手で丸棒をグルグル回しながら端面に筋を入れていけば中心が求められます。丸棒が短い時はマスの方が使い勝手が良い(90°倒せば端面に直行したケガキ線を入れられる)のですが、長い丸棒ではVブロックに勝るものはありません。

写真11 Vブロックの使用例

(3)Vブロックを治具として使う

Vブロックのもう一つの使い方は、ボール盤による穴あけ作業やフライス盤を使った高度な加工にも機械加工の治具とすることです。

例えば、写真12のように、フライス盤のミーリングバイスの口金の開き部分に小型Vブロックを入れれば円筒型の部品をしっかりと固定することができます。 Vブロックが無ければこの円筒型の部品は口金に平行な面で回転する動きを固定できませんが、Vブロック一個でこの動きを止めることが切るので、円筒形の木口に様々な加工をすることが可能です。Vブロック2個でV溝に角柱を挟めば45°の面加工も可能となります。

写真12 Vブロック応用

このように、2個が対になったVブロックは機械加工の治具としての機能を持っているのです。

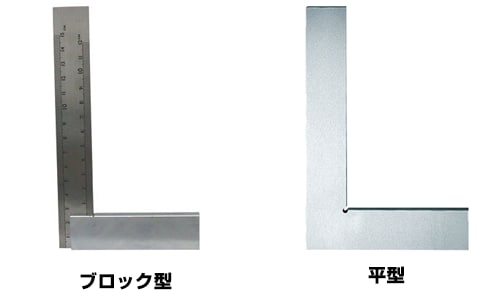

スコヤは英語の「スクエア」が訛ったものだと言われているとおり、直角の基準です。イケールやブロックが三次元の直角基準であったのに対し、イケールは二次元の直角基準です。 写真13のように、一枚の鋼板をL字 に切り抜いたような「べベル型スコヤ」(板スコヤとも言う)と角棒のベースの端に薄い鋼板のバーが直角に取り付けられた「ブロック型スコヤ」(台付きスコヤとも言う)」があります。

写真13 スコヤ

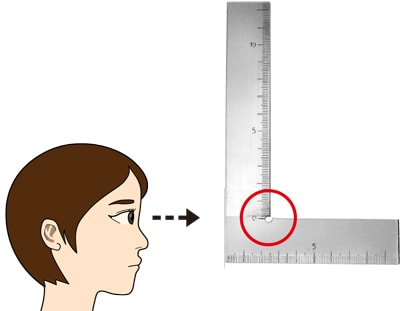

平型は小型が多く、定盤上での簡単な部品の検査や、図14のように内角の直バー角度を目視するような使い方をします。

図14 平型スコヤの見方

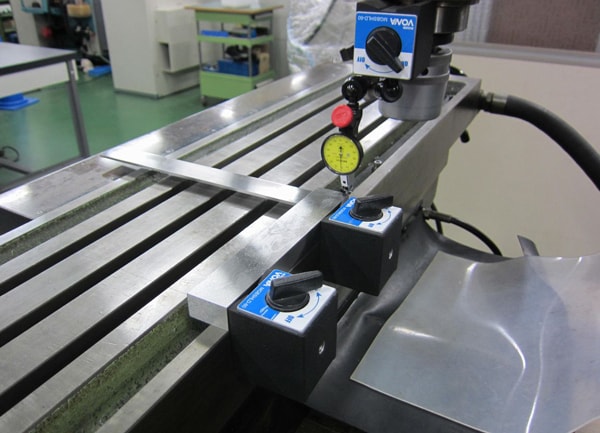

ブロック型スコヤはブロックの上面とバーの直角度も保証されているので、定盤の上で測るだけでなく、 写真15のようにブロックをフライス盤のテーブルのエッジ(X軸)に合わせれば、バーのエッジが直角となり、X軸に直角のY軸の基準面を得ることができます。 四角の板形状の加工物はブロック型スコヤを使うことで精度よくフライス盤の加工軸に合わせることができます。

写真15 ブロック型スコヤを直角基準として使う

旋盤やフライス盤など、工作機械のテーブルの直交精度を測定するときには大型スコヤを使います。写真16のようにX軸とスコヤの基準面を平行に固定し、Y軸を動かしてダイヤルゲージで偏差を見れば、工作機械のX-Y軸の直角精度を測ることができます。 スコヤにも精度等級があるので、普段使いならB級で十分、工作機械の直交精度測定にはA級というように、目的に応じて選びます。

写真16 スコヤでフライス盤のX軸とY軸の直角精度を見る

『測定工具の基礎講座』の目次

第1章 ノギス

-

1-1ノギスの使い方と寸法の読み取り方ノギスは手のひらサイズの「物の長さ」や「太さ」を手軽に精度よく測ることができる便利な工具です。

-

1-2ノギスの4つの測定方法ノギスにはいろいろな種類がありますが最も一般的なものはM型ノギスです。M型ノギスはものを挟むジョーの外にも便利な測定部分があります。

-

1-3デジタルノギスとダイヤルノギス第1章で述べたように、0.01mmまで読み取れるデジタルノギスも、メーカー保証は±0.2mmです。

第2章 マイクロメータ

-

2-1マイクロメータの使い方マイクロメータは手軽に0.01mm(百分の1ミリメートル)の精度で長さを測ることができる便利な道具です。

-

2-2マイクロメータのゼロ合わせ外測マイクロメータは、目盛のあるマイクロメータヘッドと測定物を一直線上に挟んでいるため、アッベの原理の見本のようになっています。

-

2-3デジタル式マイクロメータの上手な使い方デジタル式マイクロメータもマイクロメータヘッドを使った一般のマイクロメータと同様25mm毎になっています。

第3章 ダイヤルゲージ

-

3-1ダイヤルゲージの特徴と種類寸法を直接測れるノギスやマイクロメータに対し、曲がりや偏心などを細かく読み取ることができる測定器があると便利です。

-

3-2ダイヤルゲージを上手に使うためにズバリ寸法が測れるノギスやマイクロメータがあれば工作はこれで十分と思うかもしれません。しかし、町工場やちょっとした工作では、寸法が正しく測れるだけでは困ることがたくさんあります。

-

3-3その他の測定工具前節までに、ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、の特徴と使い方を解説してきました。しかし、世の中にはこのほかにも多くの測定工具があります。この章ではそうした測定工具を紹介します。

第4章 定盤

-

4-1定盤とは寸法を直接測れるノギスやマイクロメータに対し、曲がりや偏心などを細かく読み取ることができる測定器があると便利です。

-

4-2定盤の材質による違いここからは定盤についてもう少し踏み込んだ解説です。定盤は、設備投資としてはそれほど大きな存在ではありませんが、ものつくりの基礎技術・技能の最も大切な「基準面」であることから、その手入れには神経を使います。

-

4-3定盤のメンテナンス鋳鉄製定盤は基準平面を錆びさせないように時々油を塗ります。写真1のようにスプレー式の潤滑油でもOKです。特に梅雨は要注意、台風が来た後もよく錆びるので台風が来る前に多めの油を塗っておきます。

第5章 ブロックゲージ

-

5-1ブロックゲージとはブロックゲージとは、写真1にあるように、縦横が同じで厚さの異なる小さなブロックを順に100個程度セットにしたものです。

-

5-2リンギング(密着)を覚えようブロックゲージの小片どうしを密着させて一本の棒のように扱う手法を「リンギング」と言います。

-

5-3ブロックゲージのメンテナンスセラミックス製のブロックゲージは錆びる心配がないため取り扱いがとても簡単になりましたが、油断は禁物。

-

5-4ブロックゲージアクセサリを併用した高さ基準として使うブロックゲージを購入するとき、予算が許せばぜひともブロックゲージアクセサリを購入されることをお勧めします。

第6章 水準器

-

6-1水準器の特徴と使い方写真1は色々な水準器です。左から、機械据え付け用の精密水準器、建築現場用水準器、カメラ用水準器です。

-

6-2精密水準器の校正精密水準器はちょっとした振動や温度変化によって気泡管を支える部分がわずかにずれることから、どうしても誤差が出ます。従って、使う直前に水平を正しく表示するように調整する必要があります。これを「校正」と言います。

-

6-3さまざまな水準器写真1のように、一方にマイクロメータが付いているものを傾斜水準器といいます。傾斜水準器は便利ですが支持端のヒンジやマイクロメータの取り付け部分、マイクロメータで押している部分などの可動部(写真2)があるため普通の水準器に比べて誤差が生じやすいので、丁寧に取り扱う必要があります。

第7章 基準器

-

7-1直角の基準<イケール、マス、Vブロック、スコヤ>定盤は水平面の基準であることを第4章で紹介しましたので、ここではその他の基準器を紹介します。

-

7-2直線の基準<ストレートエッジ>直線の基準は、その測定方法によって基準の形状も違ってきます。

-

7-3直角の基準<ハイトゲージ>定盤の上で行う作業で最も利用頻度が高いのは高さ基準となるハイトゲージです。ハイトゲージの高さを表示する機構はノギスと同じです。写真1のように、高さ寸法の表示方法で、バーニア式、ダイヤル式、デジタル式がありますが、基本的な形状は同じです。