遠心ポンプの実践講座

3-4 ポンプの始動

ポンプの据付けが完了しても、ポンプは始動できるわけではありません。始動する前に、横軸ポンプはポンプ内及び吸込配管内にある空気をすべて抜く必要があります。空気を抜かないでポンプを運転すると、ポンプ内部に「かじり」を起こしたり主軸を折損したりして、ポンプは分解不可能な致命的な損傷を受けます。

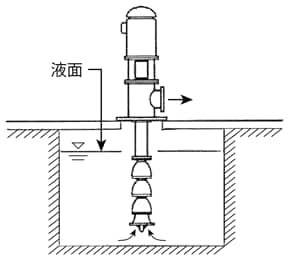

立形ポンプで液中に下方部だけ浸かっているポンプは、軸封は必ず液面より上にあるので、ポンプの始動後数秒間、液のないドライ運転になります。また、主軸の間に数個ある液中軸受のうち何個かは液面より上にある場合、同様にポンプの始動後数秒間、ドライ運転になります。このようなドライ運転は避ける必要があるのですが、避ける方法としては外部から液を注入する外部フラッシングという方法になります。 そのためには、注入用のポンプとフラッシング液が流れていないことを検知する検知器が必要になるので大変です。そこで、数秒間ドライ運転を許容する軸封材料や軸受材料があるので、個別にポンプメーカに確認することになります。

空気を抜くための方法はいろいろとありますが、ポンプの形式によって異なります。

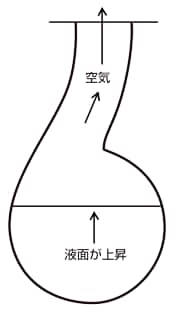

横軸ポンプでは、吸込側がどうなっているかによって、2つに分かれます。1つは吸込側の液面がポンプより高い「押込み」の場合、もう1つは吸込側の液面がポンプより低い「吸上げ」の場合です。「押込み」の場合、ポンプがセルフベントかセルフベントでないかで方法が異なります。 セルフベントとは、図3-4-1に示すように、空気抜きのとき液がポンプに入ってきて液面がどんどん上昇していくと、自動的にポンプ内の空気が抜ける構造のことをいいます。 参考として、セルフベントでないポンプを図3-4-2に示します。液中に下方部だけ浸かっている立形ポンプでは、空気を抜くことは不可能なので、軸封及び液中軸受の材料に工夫をしたり、始動時に外部フラッシングしたりすることで対策しています。

ここでは、まず空気抜きの方法を紹介し、次にポンプの形式を分類し、そしてポンプの形式ごとに適用する空気抜きの方法を紹介します。

図3-4-1 セルフベントの構造

図3-4-2 セルフベントでない構造

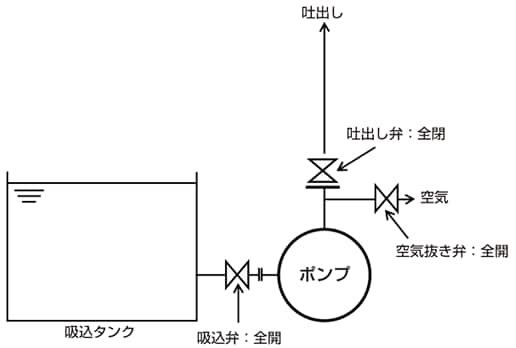

図3-4-3に示すように、吐出し弁を全閉、吸込弁及び空気抜き弁を全開にして、ポンプ内にポンプ液を流し込みます。空気抜き弁から液が漏れてきたことによって、ポンプ内の空気が抜けたことが分かります。

図3-4-3 タイプ-A 「押込み」でセルフベント

図3-4-4に示すように、ポンプ内の空気が溜まる最上部にさらにもう1つの空気抜き弁が必要になります。この空気抜き弁も全開にしておき、空気抜きの方法は、前述と同様に、吐出し弁を全閉、吸込弁及び2つの空気抜き弁を全開にしてポンプ内にポンプ液を流し込みます。 両方の空気抜き弁から液が漏れてきたことによって、ポンプ内の空気が抜けたことが分かります。

図3-4-4 タイプ-B 「押込み」でセルフベントでない

図3-4-5に示すように、ポンプの吐出し管から枝管を出し、その枝管の先に、ポンプよりも高い位置に満液検知器を接続し、満液検知器に真空ポンプを接続します。吐出し弁は全閉、バイパス弁は全開にします。 そして、真空ポンプを運転してポンプ内を真空にしながらポンプ液を吸込タンクから吸い上げます。ポンプ内が満液になったことを満液検知器で検知します。セルフベントのときは、図の破線の配管は不要です。

念のためですが、「真空」は圧力が大気圧力より低い圧力のことで、絶対真空のことではありません。

図3-4-5 タイプ-C 「吸上げ」で真空ポンプ

図3-4-6に示すように、ポンプの吐出し管から枝管を出し、その枝管の先に、ポンプよりも高い位置に呼水漏斗を接続します。そして、吸込配管の最下端にフート弁を設けます。吐出し弁は全閉、バイパス弁は全開にします。 また、ポンプ内の空気を抜くために空気抜き弁を設け全開にします。そして、呼水漏斗からポンプ液を注ぎ込みます。空気抜き弁から液が漏れてきたことによって、ポンプ内の空気が抜けたことがわかります。

図3-4-6 タイプ-D 「吸上げ」でフート弁

図3-4-7に示す液中に下方部だけ浸かっている立形ポンプでは、空気を抜くことは不可能なので、軸封及び液中軸受の材料に工夫をしたり、始動時に外部フラッシングしたりすることで対策します。

図3-4-6 タイプ-E 「液中」

『遠心ポンプの実践講座』の目次

第1章 ポンプの仕様

-

1-1ポンプを発注するときに必要になる仕様ポンプを発注するに当たり、どのような仕様が必要になるのでしょうか。

-

1-2ポンプ液の基本特性ここでは、ポンプ液の基本特性の主なものを取り上げて説明します。

-

1-3スラリーが混入するポンプ液ここでいうスラリーとは、摩耗させる成分のことをいいます。スラリーが混入する液の場合、摩耗に対して強い構造のポンプを選定します。

-

1-4高温のポンプ液ポンプの液が低温であれば、液が気化しないように注意します。

-

1-5ポンプの材料ポンプは圧力容器の一つなので、圧力に耐える材料にする必要があります。

第2章 ポンプの構成部品と役割

-

2-1ポンプを構成する部品遠心ポンプの主要な構成部品は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受及び軸封です。

-

2-2ポンプのケーシングボリュート形状ケーシングには吸込口及び吐出し口があり、吸込口から液を取り込み、吐出し口から液を送り出す役割があります。

-

2-3ポンプのケーシングによるラジアルスラストケーシングのボリュート形状によって、羽根車に作用するラジアルスラストが変わるのですが、それでは、どのようにしてラジアルスラストが分かるので

-

2-4ポンプのケーシングガスケットポンプは言うまでもありませんが、圧力容器の1つです。

-

2-5ポンプの羽根車形式羽根車は主軸に固定された回転体の1つで、主軸と一体で回転します。そして、その回転によってポンプの液にエネルギーを与えます。

-

2-6ポンプの羽根車によるアキシャルスラストポンプの運転中には、羽根車に半径方向に作用するラジアルスラストの他に、軸方向にアキシャルスラストが作用します。

-

2-7ポンプのライナリングとインペラリングライナリングはケーシングに取り付けられているリングで、インペラリングは羽根車に取り付けられているリングです。

-

2-8ポンプに使うグランドパッキングランドパッキンは、グランドパッキンと主軸の冷却及び潤滑のために、図2-8-1に示すように、フラッシング液を漏らしながら使用されます。

-

2-9ポンプに使うメカニカルシールメカニカルシールもグランドパッキンと同様に、摺動部の冷却及び潤滑のために、フラッシング液が必要になります。

-

2-10ポンプの軸受ハウジングと付属部品軸受ハウジングは、羽根車などの回転体の静的荷重と振動による動的荷重、羽根車に作用するラジアルスラストとアキシャルスラストなどを間接的に支え

-

2-11ポンプのラジアル軸受とアキシャル軸受軸受はポンプが発生する荷重を支えるために必要になり、主軸及び軸受ハウジングに取り付けられます。

-

2-12ポンプの軸受潤滑方式軸受の潤滑方式には、表2-12-1に示すように、グリス密封、グリス、オイルバス、オイルミスト、強制給油があります。

-

2-13ポンプのオリフィスポンプそのものに付く部品ではないのですが、流量を調整するためにオリフィスという部品があります。

-

2-14ポンプに使うサイクロンセパレータ研磨後の廃液に溜まった研磨粉の回収、食品の製造過程における原材料の分級、微粒子の分級及び分離、排ガスから発生した汚染物質の除去などに使用さ

第3章 ポンプの据付けと試運転

-

3-1ポンプによる基礎の荷重ポンプから基礎にどのぐらいの荷重がかかるのでしょうか。その前にまず、どのような荷重があるのか考えてみます。

-

3-2ポンプに作用する配管荷重による基礎の荷重次は、「3-1 ポンプによる基礎の荷重、表3-1-1 ポンプの基礎荷重」にある配管荷重及び配管モーメントについて説明します。

-

3-3ポンプの据付け超大形のポンプやモータでない限り、ポンプとモータは図3-3-1に示すように、共通ベースに取り付けられた状態で現地に到着します。

-

3-4ポンプの始動ポンプの据付けが完了しても、ポンプは始動できるわけではありません。始動する前に、横軸ポンプはポンプ内及び吸込配管内にある空気をすべて抜く必要

-

3-5ポンプの回転方向の確認ポンプ内及び吸込配管内の空気抜きが終わり、ポンプの運転に必要になる冷却水などのユーティリティの供給を開始すれば、ポンプは始動できる状態にあります

第4章 ポンプの運転

-

4-1ポンプの減速運転省エネルギーのために、ポンプはインバータやベルトを使って減速運転されることがあります。

-

4-2ポンプの増速運転ポンプの駆動機が三相交流モータの場合、モータのスリップがないときのモータの同期速度Ncyは、電源の周波数をf、モータの極数をPとすると、Ncy=120

-

4-3密閉管路内のポンプ運転ポンプが密閉管路の装置内で運転されている場合、液の温度上昇はどうなるのでしょうか。

-

4-4ポンプへの空気の侵入防止ポンプや配管の内圧が大気圧力より低い場合、ポンプや配管内に空気が外部から侵入することがあります。

-

4-5空気を含んだポンプの運転ポンプや配管内に空気が外部から侵入しないとしても、パルプ液や復水などのように、液そのものに空気が混入している場合はどうしたらよいでしょう

-

4-6ポンプ吸込側のレジューサポンプや配管内に空気が外部から侵入しない対策、及び液そのものに空気が混入している場合の対策は必要なのですが、これらに加え、吸込配管内の上部

-

4-7ポンプ吸込渦と初生キャビテーションポンプと配管の設置スペースの関係で、ポンプの吸込口に曲管が付いていることがあります。ポンプの吸込口直前に曲管が付いていると、図4-7-1に示すよ

-

4-8ポンプの並列運転ポンプを2台以上使って、並列に設置して同時に運転する場合を並列運転と呼びます。ここでは、同じ性能のポンプを2台使った並列運転について説明します

-

4-9ポンプの直列運転ポンプを2台以上使って、並列に設置して同時に運転する場合を並列運転と呼びます。ここでは、同じ性能のポンプを2台使った並列運転について説明し

-

4-10ポンプのウォーミングと冷却水少しの時間も送液を止められない重要なポンプでは、予備機を設けると安心です。2台のポンプを並列で設置して、どちらか一方のポンプを運転します。

第5章 ポンプの保守点検と省エネルギー

-

5-1ポンプの点検日常、ポンプの状態を点検することは重要なのですが、ポンプの台数が多いと大変です。

-

5-2ポンプの修理、改造および取替え安価な汎用ポンプでない限り、ポンプは何度も修理して使用し続けます。

-

5-3ポンプの省エネルギーの着眼点ポンプに限りませんが、省エネルギーと言うとインバータと言われるほどインバータが普及しています。

-

5-4ポンプの省エネルギーの具体策「インペラカット」は、図5-4-1に示すように、羽根車の外周を旋盤で加工して、羽根車直径をD1からD2のように小さくすることを言います。

第6章 ポンプのトラブルと対策

-

6-1ポンプトラブルの分類と原因分析ポンプでは予期しなくとも残念ながらトラブルが発生します。

-

6-2ポンプトラブルの技術的原因ポンプを設計して製造するためには、設計技術、製造技術、購入技術、検査技術は必要ですが、顧客との窓口になる営業技術も大切です。

-

6-3ポンプトラブルの人的原因技術的原因では、技術者が関与した技術を主体として原因を挙げています。

-

6-4ポンプトラブルの経済的原因国内では昔、ポンプの売上げは経済成長率並みで、伸びは緩やかだが落ち込みはないと言われていました。

-

6-5ポンプトラブルを減らすためのアプローチ家庭電化製品などでは、機器にトラブルが起こると、どのように対応したらよいか取扱説明書などに記載されています。

-

6-6ポンプトラブルを減らすための日常の対応ポンプメーカの技術者は、日常煩雑な業務に当たっていると思います。そして、トラブルはある日突然に予告なく襲ってきます。