ねじの基礎講座

ねじにはどのようなはたらきや歴史があり、どんな種類があるのか。

本連載では、ねじに関するさまざまな事項をご紹介していきます。

3-1 ねじの原理

直角三角形を丸めて円柱をつくるとつる巻線ができました。ねじの原理を考えるときには、再度、直角三角形に戻して考えます。ドライバーを回してねじを締めた後にそれを手で外そうとしてもなかなか緩めることは難しいでしょう。 これはねじに加えた力が拡大されて、ねじを締め付ける力に変換されたと考えることができます。実はこの直角三角形に謎を解くカギがあるのです。

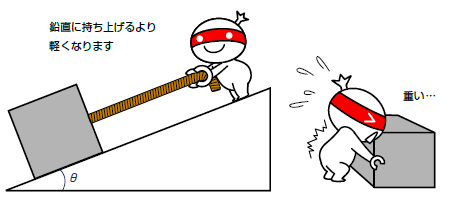

人が荷物を持ち上げようとしたとき、鉛直方向に持ち上げるよりも、斜面に沿って持ち上げた方が小さな力ですむことはイメージできるでしょうか(図1-1)。ただし、このときその高さまで移動させる距離は、鉛直方向に持ち上がるよりも長くなります。これは物理で登場する力の分解で考えると説明できます、 すなわち、鉛直方向に持ち上げる場合には、その物体には重力Wがはたらくとすると、斜面を用いた場合にはこの重力Wを斜面に平行な力であるWsinθと斜面に垂直な力であるWcosθに分解することができるのです。 そして、斜面に沿って物体を持ち上げる力はこのWsinθの反対側にこれより大きな力ということになります。たとえば、斜面の比が3:4:5の場合、斜面に沿って10kgの物体を持ち上げようとすると、Wsinθ=10×3/5=6 kgの力ですむことになります。ただし、高さが3のところ、斜面に沿って5だけ移動させなければなりません(図1-2)。

図1-1 斜面と鉛直

図1-2 力の分解

直角三角形を丸めて円柱をつくるとつる巻線ができたことからわかるように、斜面に沿って物体を持ち上げることは、ねじを締めることと似ているのです。すなわち、「ねじは斜面の応用である」ということができます。

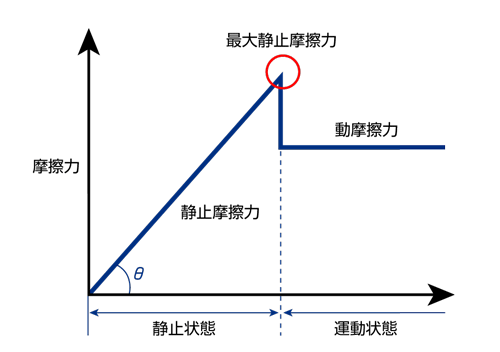

なお、実際のねじ締め付けの場面では、おねじとめねじの間に必ず摩擦が存在します。摩擦には物体に力を加えてから動き出すまでの静止摩擦力と、物体が動き始めてからの動摩擦力とがあります。一般には摩擦力は物体が動き出す直前に最大の大きさになり、これを最大静止摩擦力といいます(図2)。

図2 静止摩擦力と動摩擦力

これを固く締め付けられているねじを緩めることに適用すると、ねじが緩んで動き始めるまでには一気に大きな力を加えることが大事であり、少しでも動き始めたらやや力を小さくして一定の速度で回転させればよいことになります。このことは、ねじを締め付ける場合でも考え方は同じです。

『ねじの基礎講座』の目次

第1章 ねじのキホン

-

1-1ねじのはたらきねじは私たちの身の回りに数多く用いられている代表的な機械要素です。家電製品やパソコン、また乗り物や建物などにも、さまざまな種類のねじが用いられています。

-

1-2ねじの歴史ねじが誰によっていつ頃発明されたのかに関する明確な答えはありません。ただし、ねじの特長の一つである螺旋は、紀元前に発明されたアルキメデスの揚水ポンプや

-

1-3ねじの規格ねじ、歯車、ばね、軸受などの機械要素は、各部分の寸法などが規格で規定されることで、幅広く互換性をもつものとして広く用いられています。たとえば、ねじの場合には、

-

1-4ねじの生産ねじが私たちの身の回りに数多く存在していることは、あたりを見回すだけでわかるでしょう。それではそのねじはいったいどのくらい生産されているのでしょうか。

第2章 ねじの種類

-

2-1ねじの各部名称ねじは円筒や円錐の面に沿って螺旋状の溝を設けた形状をしており、円筒や円錐に溝が外側にあるものをおねじ、内側にあるものをめねじといいます(図1)。JISで規定

-

2-2ねじ山の種類直角三角形を丸めて円柱をつくり、これを丸めていくとその斜面は曲線を描きます。この曲線をつる巻線といい、ねじの溝はこれに沿って形成されています(図1)。

-

2-3ねじ頭部の形状とくぼみ直角三角形を丸めて円柱をつくるとつる巻線ができました。ねじの原理を考えるときには、再度、直角三角形に戻して考えます。ドライバーを回してねじを締めた後にそれを

-

2-4ねじのくぼみのいろいろねじ頭部のくぼみの形状には十字穴付きやすり割り付き以外にもさまざまな種類があります。アメリカのカムカー社が開発したトルクスは、ねじ頭部のくぼみが六角形の星形をし

-

2-5タッピンねじの種類おねじの締結には必ずめねじに相当するものが必要だと思われるかもしれませんが、実はめねじがない個所で用いられるねじも存在します。

-

2-6六角ボルトと六角穴付きボルトの働きと締め付け力めねじをもつナットと組んで使われるおねじの総称のことをボルトといいますが、ねじとボルトの厳密な違いはありません。

-

2-7ナットの種類ボルトとともに用いられるめねじをもつ部品の総称をナットといいます。代表的なナットは外形が六角形の六角ナットです。

-

2-8座金の種類と働き座金は小ねじ、ボルト、ナットなどの座面と締め付け部との間に挟んで用いる部品であり、形状、機能、用途などに応じて、さまざまな種類のものがあります。

-

2-9止めねじの種類と形状止めねじは、ねじの先端を利用して歯車やプーリーなどの機械部品を軸に固定する場合などに用いられるねじです。

-

2-10ユニファイねじの規格と種類ユニファイねじは、メートルねじがミリメートルで長さを表したのに対して、インチで長さを表したねじです。

第3章 ねじの強さ

-

3-1ねじの原理直角三角形を丸めて円柱をつくるとつる巻線ができました。ねじの原理を考えるときには、再度、直角三角形に戻して考えます。ドライバーを回してねじを締めた後にそれを手で

-

3-2ねじの伸縮ねじの伸縮と言われて、ねじが伸びたり縮んだりするのかと思われるかもしれませんが、ねじに限らずどんな金属も必ず伸び縮みします。

-

3-3ボルトとナットの強度区分規格品のボルトを選定する場合には、JISで強度区分が規定されているので、この意味を理解しておくとよいです。

-

3-4ねじにはたらく力ここではねじにはたらく力をもう少し詳しく見ることにします。

-

3-5ねじを回す力ねじを回す力は物体を回転させる力のモーメントと見なすことができます。

-

3-6ボルトの締め付けボルトを選ぶ場合には、六角形や六角穴などの頭部形状だけでなく、小ねじを選ぶ場合と同じく、必要なねじの呼び径やピッチなどの数値にも着目します。

-

3-7ねじの緩みと緩み止めどんなに強度をもつボルトやナットがあっても、それらを適切に締め付けることができなければ適切な締結力は得られません。

-

3-8ボルトの締付け法必要な大きさのねじを選んで適切な工具で締付けることは、少し慣れれば誰にでもできそうなことに思えますが、ねじを適切に締め付けることができたかどうかは、どのようにして判断するのでしょうか。

-

3-9ボルトの締付け工具使用したい寸法形状のねじやボルトを選定できたとして、その締め付けを行う場合には、適切な締付け工具を選定して、適切な方法により締め付けを行う必要があります。

第4章 ねじの材料

-

4-1鉄鋼材料ねじに限らず、私たちのまわりにある多くの工業製品は金属材料で作られており、その中でも鉄鋼材料は比較的安価で入手でき、強度や粘り強さを兼ね備えているため、多くの場面で用いられています。

-

4-2合金鋼材料炭素鋼の機械的性質をさらに向上させるために、クロム(Cr)やモリブデン(Mo)、ニッケル(Ni)などの元素を添加したものを合金鋼といいます。

-

4-3銅材料銅は電気や熱を伝えやすいことや錆びにくいこと、また加工しやすいなどの性質をもち、歴史的には鉄より古くから用いられてきました。

-

4-4アルミニウム材料とチタン材料アルミニウムは密度が鉄の約3分の1と軽量であり、銅と同じく電気や熱を伝えやすいことや加工しやすい性質をもつ、白色光沢の金属です。

-

4-5プラスチック材料プラスチック材料は、金属材料よりも軽いことや錆びないこと、表面処理なしで使用できることなど、さまざまな特徴をもつ樹脂材料であり、工業製品に幅広く用いられています。

-

4-6ねじのめっき金属製品を調べているときに材質のところにクロメートやユニクロなどの文字を見かけることがあるかもしれません。いったいこれは何を意味しているのでしょうか。

第5章 ねじの作り方

-

5-1切削加工と塑性加工本連載をここまでご覧の皆さまは、私たちの身の回りにはさまざまなねじがあることをご理解いただけたかと思いますが、意外と知らないのは「ねじはどのように作られているか?」ということです。

-

5-2ダイスによるおねじ加工切削加工でおねじを加工するねじ立て作業には、ダイスを用いる方法があります。 ダイスは棒状の工作物におねじを刻むための刃をもつ食いつき部をもつ円盤状の工具であり、ダイス回しと一緒に用います。

-

5-3タップによるめねじ加工切削加工でめねじを加工するねじ立て作業には、タップを用いる方法があります。 タップはドリルなどで穴あけをした円筒形の内側にめねじを刻むための刃をもつ食いつき部をもつ工具です。

-

5-4旋盤によるねじ切り旋盤は円筒形の工作物を主軸に取り付けて回転させ、これにバイトとよばれる切削工具を接触させて切削加工を行う代表的な工作機械です。

-

5-5ねじ切り盤によるねじ切り旋盤によるねじ切りは、旋盤によってできるいくつかの加工のうちの一つでした。一方でねじ切りに特化した工作機械があり、これをねじ切り盤といいます。

-

5-6圧造によるねじの加工小ねじの成形には切削加工よりも塑性加工、すなわち切りくずを出さない加工が多く用いられています。

-

5-7転造によるねじの加工圧造を終えた段階では、ねじの頭部形状はできているものの、肝心のねじ山がまだできていません。 ねじ山を成形するためには、ねじ山が刻んである工具である転造ダイスの間に材料をはさんで転がします。

-

5-8ナットの加工ボルトとナットはおねじとめねじの違いがある通り、製造する工作機械は大きく異なります。そのため、ボルトとナットのどちらも製造している工場はあまり見かけません。

-

5-9ねじの検査ねじの作り方は切削加工だけでなく、圧造や転造などの塑性加工によって、大量生産が可能になりました。

-

5-10ねじの製図機械や建築物などを設計するときには、その設計図にその形状を詳細に描く必要があります。